はじめに

前回の記事では、Jリーグの過去データを用いてxG(ゴール期待値)の基本的な性質を確認した。

xGを積み重ねれば平均的には得点につながるものの、実際の試合は得点数が少なく確率的要素が大きいため、必ずしも勝敗に直結しないことが分かった。

本稿では新たに「相手チームとのxG差」に注目する。直感的には、自チームのxGを高めつつ相手のxGを抑えれば勝利に近づくと考えられるが、果たして実際のデータはどう示すのだろうか。

データ

分析には、Football Lab の各チームページから取得した J1リーグ(2019〜2025シーズン)の対戦データを用いた。

指標は、各試合終了時点における チーム別合計xG値の差分(ホームのxGからアウェイのxGを引いた値)である。

データはスクレイピングにより収集し、CSV形式に整理して分析を行った。

結果

xG差分の分布

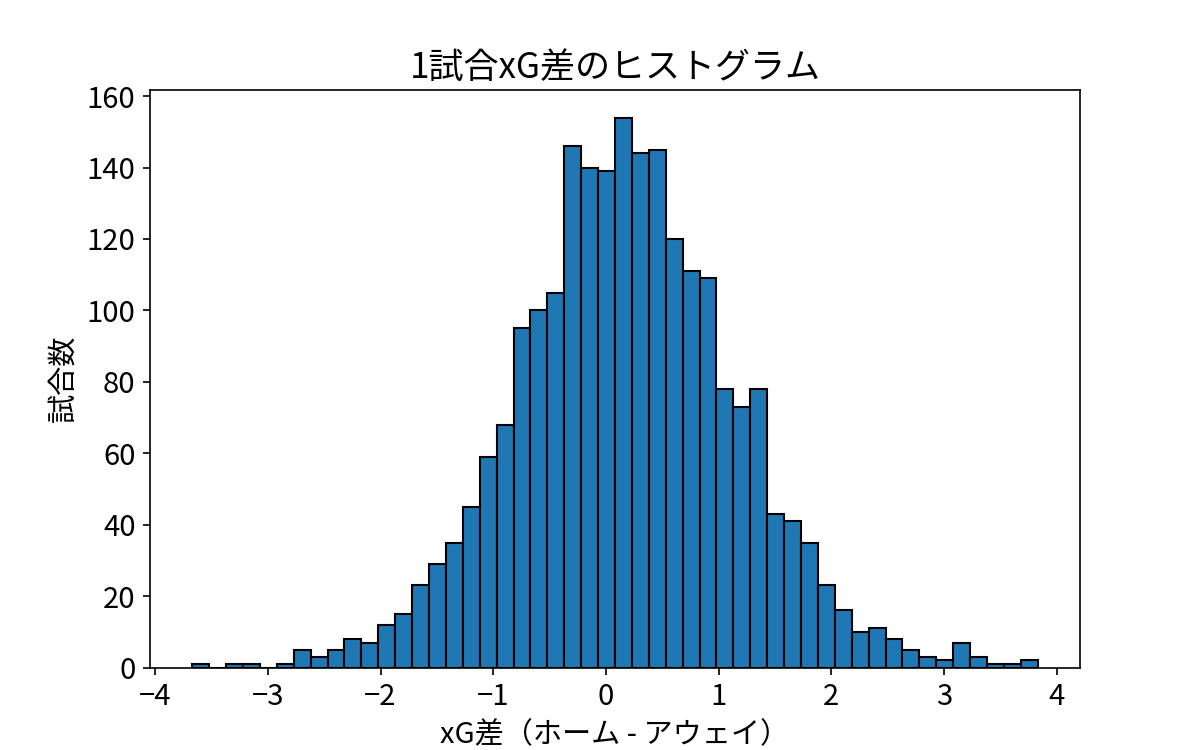

まずxG差分のヒストグラムを示す。

分布はおおよそ正規分布に従い、平均は0.18、標準偏差は0.98となった。

サッカーにおいては「ホームアドバンテージ」が広く知られているものの、xG差分に関して明らかに有意な差とまでは言えなかった。これは、チャンスの創出段階ではホームとアウェイに大きな違いはなく、むしろシュートやセーブといった試合の最終局面にこそアドバンテージが表れる可能性を示唆しているのかもしれない。

分布はおおよそ正規分布に従い、平均は0.18、標準偏差は0.98となった。

サッカーにおいては「ホームアドバンテージ」が広く知られているものの、xG差分に関して明らかに有意な差とまでは言えなかった。これは、チャンスの創出段階ではホームとアウェイに大きな違いはなく、むしろシュートやセーブといった試合の最終局面にこそアドバンテージが表れる可能性を示唆しているのかもしれない。

xG差分と得点差分の関係

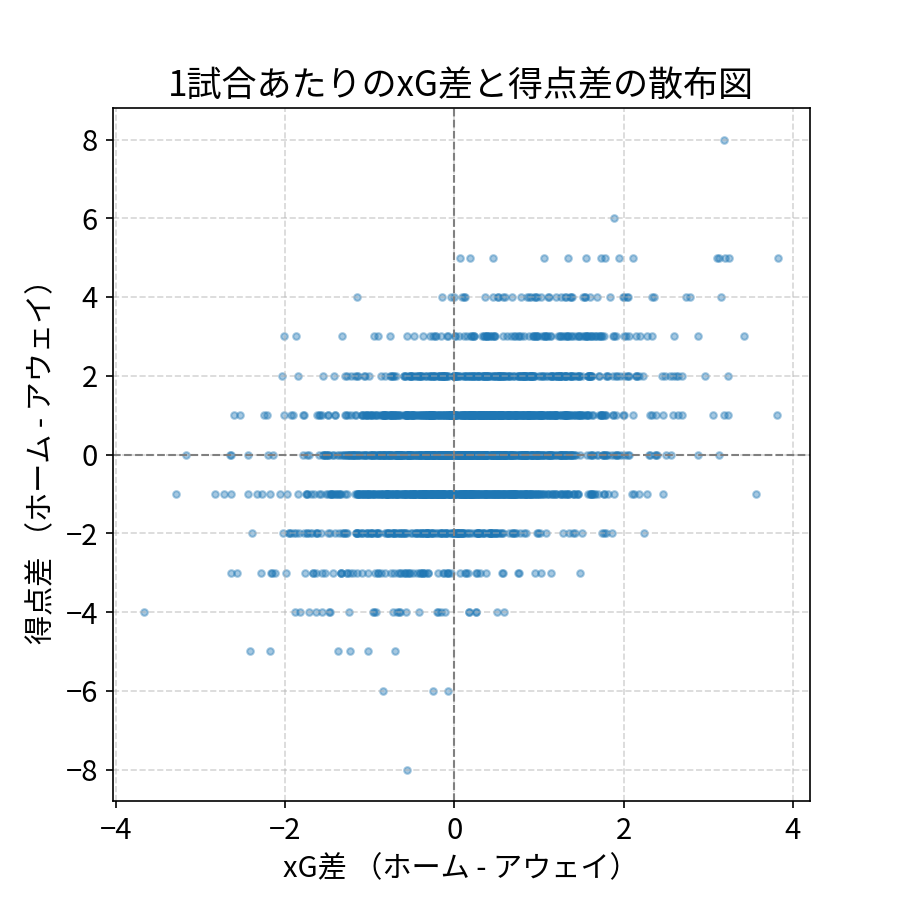

続いて、xG差分と得点差分の散布図を確認する。

得点差は整数値のため縦軸は離散的になるが、得点差が大きい試合ほどxG差分も広がる傾向が見える。これは前回の「xGと得点の関係」と相似している。両者の相関係数は0.39であった。

xG差分と勝率の関係

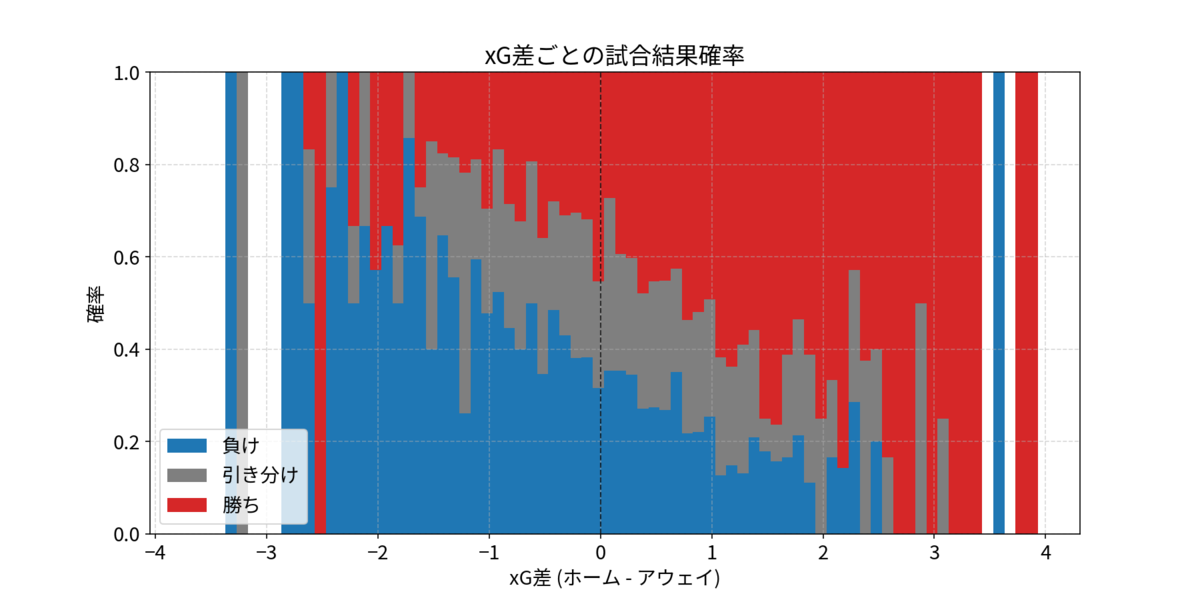

最後に、xG差分と勝率の関係を示す。

xG差分が大きいほど敗北確率は下がり、勝利確率が高まる傾向が明確に見られる*1。一方で、引き分け確率がほぼ一定に保たれている点は興味深い。

まとめ

今回の分析では、xGの差分に注目した。その結果、差分を取っても前回確認したxGと同様の性質が見られ、線形的な関係が保たれていることが改めて確認された。

具体的には、xG差分が大きくなるにつれて勝率が連続的に上昇し、xGの積み重ねが最終的な勝利と一定の相関を持つことが示された。

一方で、ホームアドバンテージについてはxG差分の分布上で明確な偏りは見られなかった。これは、チャンスの創出段階には大きなホーム効果がなく、むしろシュートやセーブといった最終局面でアドバンテージが発揮される可能性を示唆しているように思う。

総じて言えば、サッカーのように確率的要素が強い競技においても、長期的に見れば「自チームのxGを増やし、相手のxGを抑える」、すなわちxG差分を最大化することが勝利に近づくための有効なアプローチだと考えられる。